第一章 净值型理财产品发行数量分析

1.1 净值型理财产品发行数量同比下降29.94%

根据融360数字科技研究院监测的数据,2023年1月银行及理财公司发行的公募净值型理财产品数量为1591只,环比下降19.28%,同比下降29.94%。理财产品发行数量一直呈下降趋势,1月份受春节长假影响,发行量进一步下降。

1.2 农商行理财产品发行数量最多

从净值型理财产品的发行机构来看,2023年1月农商行发行562只,占比35.32%;城商行发行524只,占比32.94%;理财公司发行443只,占比27.84%;股份制银行发行35只,占比2.2%;外资银行发行27只,占比1.7%。

第二章 净值型理财产品收益率分析

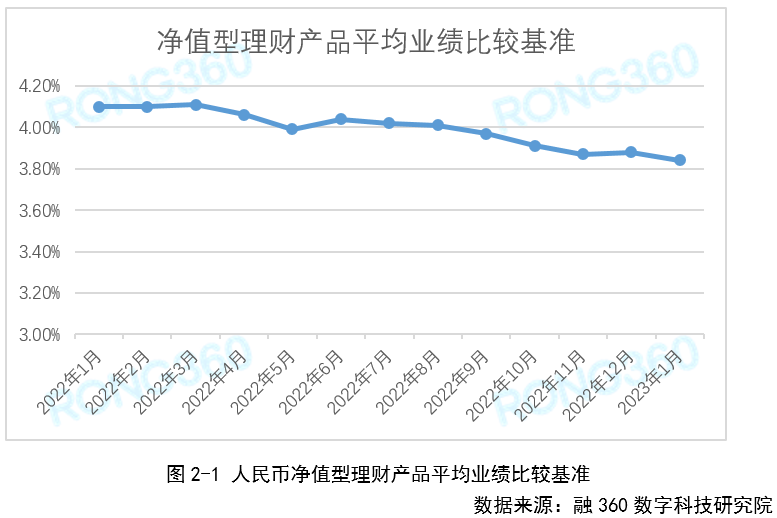

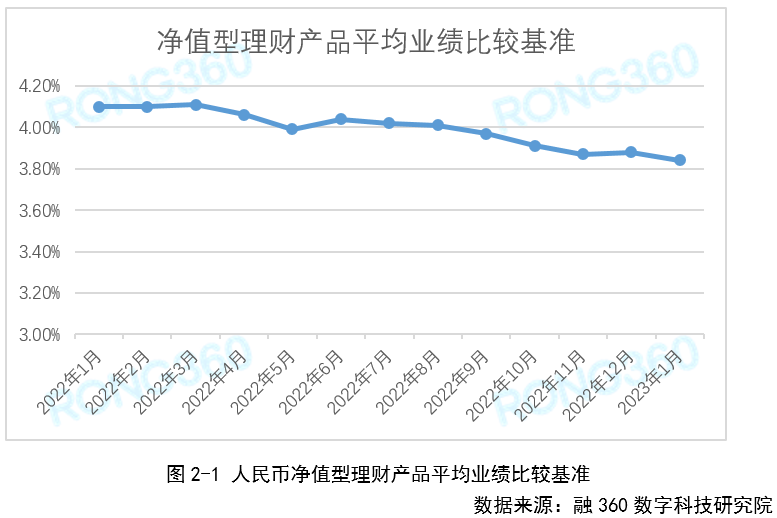

2.1 平均业绩比较基准环比下跌4BP

根据融360数字科技研究院监测数据,2023年1月人民币净值型理财产品平均业绩比较基准为3.84%,环比下跌4BP,同比下跌26BP,创近年来最低水平。

第一章 净值型理财产品发行数量分析

1.1 净值型理财产品发行数量同比下降29.94%

根据融360数字科技研究院监测的数据,2023年1月银行及理财公司发行的公募净值型理财产品数量为1591只,环比下降19.28%,同比下降29.94%。理财产品发行数量一直呈下降趋势,1月份受春节长假影响,发行量进一步下降。

1.2 农商行理财产品发行数量最多

从净值型理财产品的发行机构来看,2023年1月农商行发行562只,占比35.32%;城商行发行524只,占比32.94%;理财公司发行443只,占比27.84%;股份制银行发行35只,占比2.2%;外资银行发行27只,占比1.7%。

第二章 净值型理财产品收益率分析

2.1 平均业绩比较基准环比下跌4BP

根据融360数字科技研究院监测数据,2023年1月人民币净值型理财产品平均业绩比较基准为3.84%,环比下跌4BP,同比下跌26BP,创近年来最低水平。

2.2 理财公司产品业绩比较基准降幅较大

在发行净值型理财产品的金融机构类型中,2023年1月,理财公司产品平均业绩比较基准为3.89%,环比下跌15BP;城商行平均业绩比较基准为3.85%,环比上涨3BP;农商行平均业绩比较基准为3.78%,环比上涨2BP。理财公司产品业绩比较基准降幅较大,地方性银行产品业绩比较基准小幅上升。

2.3 PR3级产品、混合类产品业绩比较基准降幅大

从不同风险等级净值型理财产品来看,2023年1月PR1级产品平均业绩比较基准为3.25%,环比上涨34BP;PR2级产品平均业绩比较基准为3.83%,环比下跌2BP;PR3级产品平均业绩比较基准为4.23%,环比下跌28BP。

从投资类型来看,1月份固定收益类理财产品平均业绩比较基准为3.83%,环比下跌5BP;混合类理财产品平均业绩比较基准为4.25%,环比下跌37BP。

第三章 理财公司产品发行情况

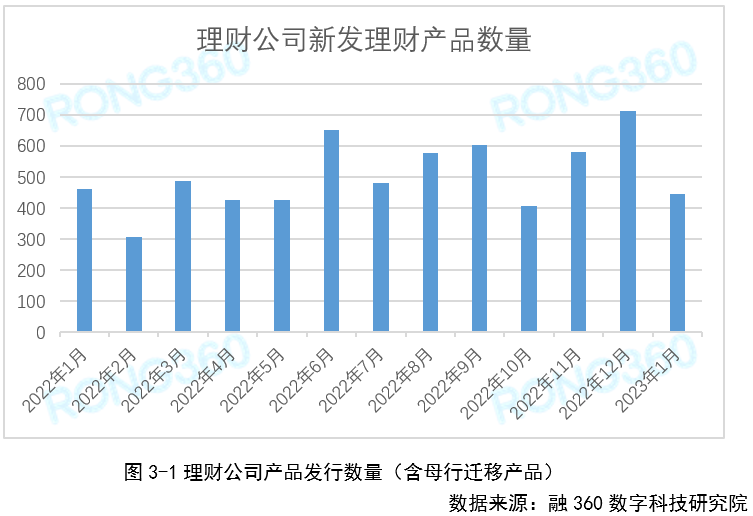

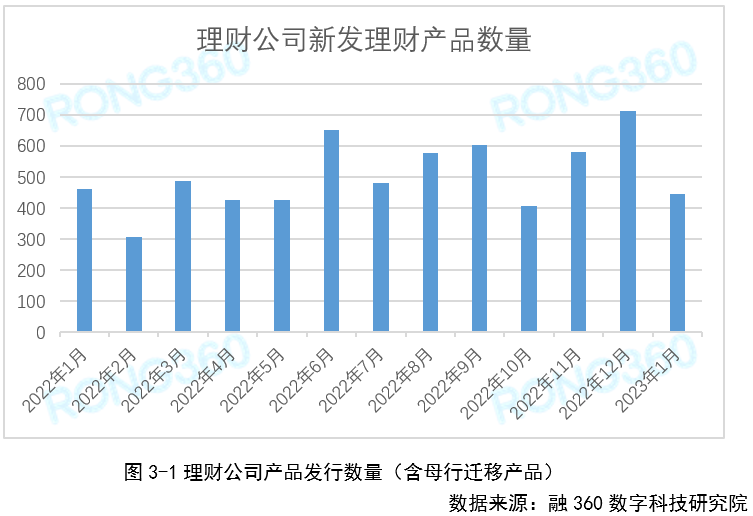

3.1 理财公司产品发行数量环比下降37.59%

根据融360数字科技研究院监测数据,2023年1月27家理财公司共发行了445只公募理财产品(含母行迁移产品),环比下降37.59%,同比下降3.68%。理财公司产品数量减少,一方面是受春节长假影响,假期新发产品数量很少;另一方面可能是由于理财公司从母行承接的产品数量减少。

从发行机构来看,1月份信银理财产品发行数量最多,为47只;青银理财、中银理财、杭银理财、建信理财产品发行数量在24~34只之间,排在2~5位。

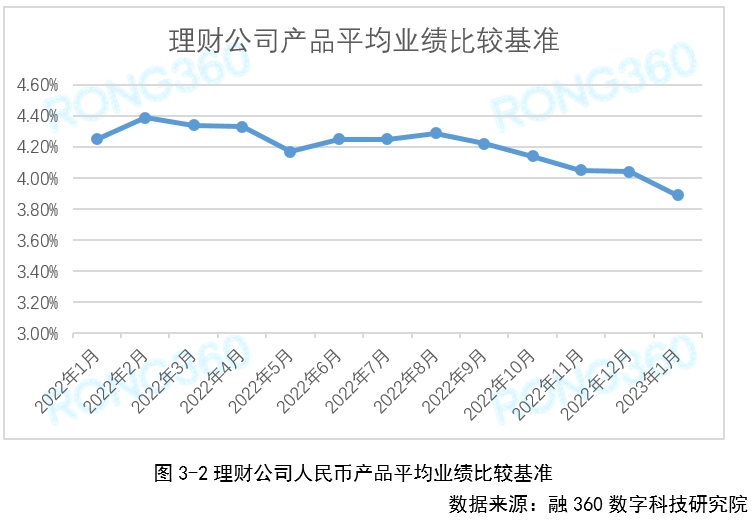

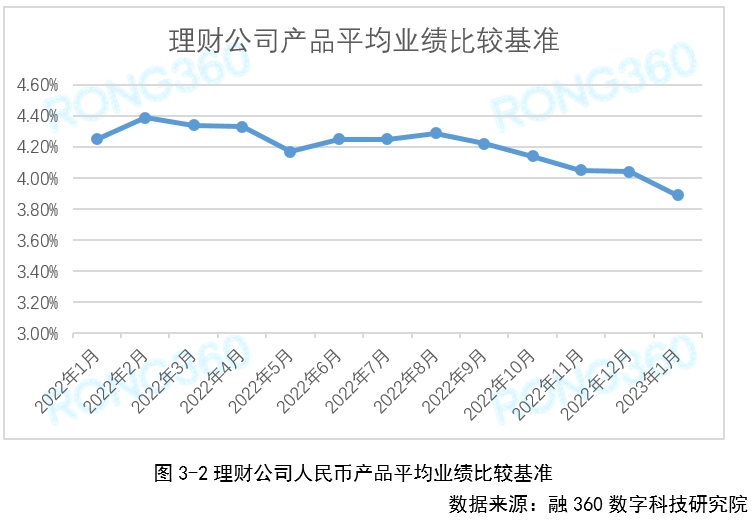

3.2 理财公司产品平均业绩比较基准环比下降15BP

根据融360数字科技研究院监测的数据,2023年1月理财公司新发的人民币理财产品平均业绩比较基准为3.89%,环比下降15BP,同比下降36BP。

从不同类型发行机构来看,1月份国有银行理财子公司产品平均业绩比较基准为3.75%,环比下跌1BP;股份制银行理财子公司产品平均业绩比较基准为3.69%,环比下跌20BP;城商行理财子公司产品平均业绩比较基准为4.15%,环比下跌13BP;合资理财公司产品平均业绩比较基准为4.53%,环比上涨2BP。

从风险等级来看,PR1级产品平均业绩比较基准为2.71%,环比下降19BP;PR2级产品平均业绩比较基准为3.85%,环比下降15BP;PR3级产品平均业绩比较基准为4.44%,环比下降7BP。

从投资类型来看,固定收益类产品平均业绩比较基准为3.87%,环比下降17BP;混合类产品平均业绩比较基准为5.01%,环比下降39BP。

第四章 理财公司热推“摊余成本法”“混合法”估值理财产品

2022年12月,多家理财公司推出“摊余成本法”估值理财产品,并且大力宣传,将“收益波动小”“收益稳定”“稳健”作为卖点。2023年1月19日,工银理财首只混合估值法理财产品——恒睿睿益固收增强封闭式理财产品开始募集,随后多家理财公司纷纷推出混合估值理财产品。

从监管要求来看,理财产品转向净值化之后,鼓励金融机构采用市值法对理财产品进行公允价值计量,底层资产价格波动,理财产品的净值也会随之波动。这种情况下,理财产品的收益率就不会那么稳定。2022年理财产品“破净”现象频发,而银行理财投资者过去习惯购买收益稳定的理财产品,经受不起这么大的收益波动,更难以接受固收类产品都有可能亏损,对银行、理财公司、理财产品的不满程度逐渐加深。

而摊余成本法理财产品的推出就发生在债市震荡、理财产品再迎“破净潮”的时期。

根据监管规定,理财公司仍可以发行摊余成本法估值理财产品,但需要满足两个条件:1.符合要求的现金管理类产品;2.封闭式产品,久期匹配,通过SPPI测试(合同现金流量测试)。

摊余成本法估值的资产对象有限,混合估值法,也就是对部分满足条件的债券资产等采用摊余成本法估值,对其余资产采用市值法估值。

采用摊余成本法估值的优势很明显,能够平滑理财产品的净值波动,在合理的范围内保持资产账面价值和收益的稳定,但理财产品的收益不能及时反应市场的波动情况,掩盖了真实风险,不利于理财产品打破刚性兑付,监管方面也不鼓励。此外,摊余成本法估值的理财产品的流动性和收益性可能都要更弱一些。摊余成本法估值的产品均为封闭式产品(现金管理类产品除外),期限往往不短,流动性相对较弱。摊余成本法的策略核心在于持有到期,而市值法估值的产品,除了票息收益,债牛行情下还可以享受资本利得,收益性可能要优于摊余成本法估值的产品。

摊余成本法只是在特殊时期应对市场大幅波动的一种策略,成为主流估值方法的可能性不大,金融机构还是应将重点放在强化投资者教育及资产管理水平方面。

如果您需要进行数据与研究方面的合作,欢迎联系我们:

邮箱 jrfw@rong360.com

座机 010-81047528

网址 https://www.rong360.com/research/

扫描下列二维码,关注融360数字科技研究院公众号:

【版权声明】本文为网络转载文章,若有权属异议请联系我们删稿。您可以通过官网(www.rong360.com)下方“联系我们”页面,与我们取得联系。